Francesca Woodman (1958-1981), fotógrafa norteamericana de vida breve y final suicida. En sus fotografías pueden rastrearse influencias del surrealismo, el minimalismo o el feminismo, sin embargo, fue el universo personal que reflejó en su trabajo lo que sigue impactando al espectador. Su obra es hoy de culto en el mundo y produce pingües ganancias a sus dueños. La soltaron a cuentagotas sus padres, que hacían del arte su credo y religión. Francesca y su hermano mayor, Charly, aprendieron de ellos que ser artista era el único destino aceptable en esta vida y los dos lo asumieron.

De sus inicios en la Escuela de Diseño Rhode Island son las primeras sorprendentes fotos con un sello que pocas veces abandonó: ella es su propia modelo, desnuda, inocente y provocadora, casi se diría que sin quererlo: a veces su cuerpo es una desoladora llamada de socorro. En tercer curso se fue a Roma, becada. Acaso vivió allí sus días más felices. Sentirse querida y, aún más, admirada, era el elixir del que estaban necesitados su inspiración y su voluntad de trabajo. Hizo muchas fotos. Se amistó con un grupo de artistas que se reunían en la librería-galería Maldoror y expuso con otros cuatro jóvenes fotógrafos en la galería Hugo Ferranti. A finales del 78 volvió a su Escuela y, con el título obtenido en 1979, se mudó Nueva York. Husmeó el mundo de la moda y paseó su portafolio aquí y allá, sin ningún éxito. Su autoconfianza cayó en picado al perder la habitual aceptación que le dedicaban su padre y sus profesores y compañeros.

En el verano de 1980 vivió un tiempo de paz en la fundación Mac Dowell, una colonia de ensueño en medio de un espeso bosque, de esos que, ya en agosto, en las tierras frías del nordeste americano, empiezan su orgía de colores y, bajo los árboles, acogen casitas diseminadas en la espesura, pensadas para que un único ser, un artista, inspirado por no importa cuál de las nueve musas, cree sin que nadie lo interrumpa. Allí hizo sus penúltimas fotografías, pocos meses antes de su muerte. Fue el remanso final antes de la vorágine neoyorquina.

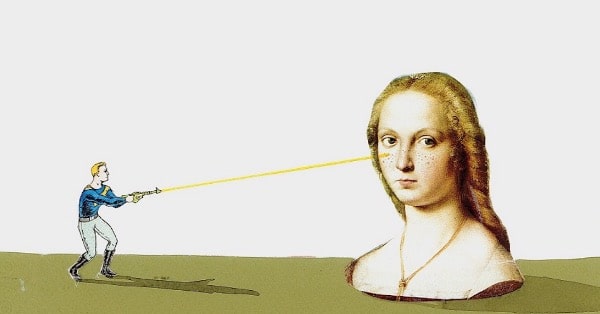

En Manhattan, los días menguantes del otoño enmarcan su lucha por sobrevivir, una larga marcha en la que a menudo el talento no basta. Solo las todoterreno (Annie Leibovitz, Cindy Sherman) sobreviven porque disponen, además de talento, de energía o de relaciones personales, armas valiosas para el triunfo.

Francesca fue ayudante de ayudante de fotografía, cuidadora de niños, quizás oficinista. No encajaba en la fotografía de moda ni sus pequeños formatos en blanco y negro atrajeron a las salas de exposición. Y… sufría mal trato de su pareja: “Soy feliz –habla su diario- salvo cuando me trata como a un parásito o actúa como si mi necesidad de sexo fuera para él como un grano en el cuello. Entonces, a la dos de la mañana, mira mis fotos y dice que no entiende qué tienen que ver en modo alguno con el arte”.

El otoño no es la mejor estación para enfrentarse con una vida en bancarrota laboral y sentimental; y, menos, en la Gran Manzana. La psiqué de Francesca no lo resistió. Un intento fallido de suicidio alertó a sus padres. El médico lo dijo: depresión. En 1980 ya se trataba con éxito, pero con Francesca parece que faltaron requisitos que no eran de farmacopea: control por quien esté dispuesto a hacerlo, paciencia, obediencia a un tratamiento que tarda en actuar y que, abandonado precozmente, puede ser devastador para el paciente.

El mismo 19 de enero en que se privó de la vida había escrito: “Esta acción que preveo no tiene nada que ver con un melodrama. Yo era ¿soy? no única, pero sí especial. Por eso era artista. Inventaba un lenguaje para que las personas vieran cómo yo las veo y enseñarles algo diferente. Pero no hay nada que hacer. Si no puedo tomar la gran ciudad, o pierdo la confianza o pierdo el corazón. No hay que dar lecciones a otros, solo queda el otro lado”.

Se fue hacia la muerte con intención de no volver. Dejó la casa que había alquilado y, desde lo alto de un edificio, junto a la casa de sus padres, saltó a ese ‘otro lado’.