Cuando nuestras inquietudes en cuestiones de salud ponen de manifiesto nuestra resistencia a aceptar la muerte.

La empresaria norteamericana Estée Lauder, cofundadora de una de las marcas más importantes de la historia de la cosmética, siempre en busca del producto de belleza definitivo.

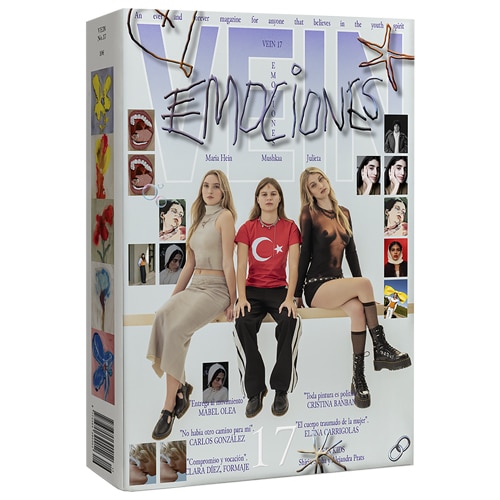

Mucho antes de que Gwyneth Paltrow crease Goop, una de las empresas más polémicas y exitosas de la industria del bienestar, Kathy Keeton fue una auténtica pionera en la ciencia del autocuidado. Aunque su nombre es poco conocido, fue una de las editoras más exitosas de la denominada edad de oro de las revistas en Estados Unidos, allá por los años setenta. Keeton no solo fue esencial en el triunfo de Penthouse, la revista creada por su compañero -y posteriormente marido- Bob Guccione, también pudo desarrollar sus propios intereses en revistas como la femenina Viva (1973), la científica Omni (1978), o Longevity (1989), centrada en los últimos avances en el ámbito de la salud y la belleza.

Número de junio de 1989 de la revista Longevity, publicada por Penthouse General Media, compañía de la que Keeton fue presidenta.

Nacida en Sudáfrica el 17 de febrero de 1939, Kathy fue consciente de su salud desde muy pequeña debido a que con cinco años contrajo poliomielitis, enfermedad que la dejó con los músculos debilitados, lo que la llevó a tomar clases de ballet por prescripción médica. Con trece años ganó una beca para estudiar en la Royal Ballet School de Londres y, una vez instalada en la capital británica, se convirtió en bailarina profesional, a pesar de su deseo de estudiar biología. No obstante, su pasión infantil por la ciencia, inspirada por la novela de Edgar Rice Burroughs A Princess of Mars (1912), siguió presente en sus horas libres hasta su inmersión en el mundo editorial junto a Guccione, momento en el que su querencia por el conocimiento recuperó el protagonismo.

Kathy Keeton trabajando junto a su marido Bob Guccione, fundador y editor de la revista Penthouse, diciembre de 1993. Fotografía de David Montgomery.

Kathy Keeton en su casa de Nueva York, 1997. Falleció en septiembre de ese mismo año. Fotografía de Janette Beckman

De entre todos los temas que trató en sus publicaciones, encontrar el motivo por el que nuestro cuerpo envejece fue el que más estudió, hasta el punto de que en 1992 publicó el libro Longevity: The Science of Staying Young, una desconocida joya wellness. En el riguroso interés de Keeton por encontrar la clave para tener una vida sana, plena y lo más larga posible encontramos esa dualidad en la intención que ya abordamos en el artículo ‘La época dorada de las rutinas de belleza’, ¿cuál es el objetivo de cuidarnos? Porque vivir mejor es una elección, pero nuestro tiempo de vida no. Ese fue el argumento que la activista estadounidense Barbara Ehrenreich expuso en Natural Causes: An Epidemic of Wellness, the Certainty of Dying, and Killing Ourselves to Live Longer (Twelve Books, 2018).

Barbara Ehrenreich en su casa de Charlottesville, 2005. Fotografía de Andrew Shurtleff

Desde una perspectiva más nihilista, en su ensayo, Ehrenreich cargaba contra la medicina preventiva y toda la cultura del bienestar. Si bien su posición a veces peca de ser demasiado subjetiva, acertó de pleno en recordarnos que morir es una certeza, y que por mucho que avance la ciencia, la naturaleza sigue sin estar bajo nuestro control. Recordemos que uno de los errores más frecuentes entre las personas que nos gusta tener un estilo de vida saludable es el de convertir la salud en un objetivo. Alimentación, ejercicio, suplementos, relaciones de calidad. En su libro, Kathy abordó todos los aspectos que nos pueden ayudar a prevenir el deterioro que se produce con el paso del tiempo, pero olvidó esas variables ocultas que parecen determinar cuándo y cómo morimos.

En 1995, a Kathy le diagnosticaron cáncer de pecho con un pronóstico de seis semanas de vida. En lugar de recibir quimioterapia, prefirió tratarse con sulfato de hidrazina, un tratamiento experimental propuesto por el médico Joseph Gold a mediados de los setenta y publicado en su propia revista, Penthouse. Pese a que consiguió vivir dos años más, finalmente murió el 19 de septiembre de 1997 debido a complicaciones derivadas de una cirugía por obstrucción intestinal. Tenía 58 años. Cuatro años después, Ehrenreich recibió el mismo diagnóstico tras hacerse una mamografía. Murió el 1 de septiembre de 2022 a causa de un infarto. Acababa de cumplir 81 años. El porqué Kathy -aun cuidándose más que Barbara- vivió menos años es imposible de determinar.

El artículo de Barbara Ehrenreich inspiró el documental Pink Ribbons, Inc. (Léa Pool, 2011), basado en el libro homónimo de Samantha King, quien a través de su ensayo cuestionó la efectividad de las campañas creadas por grandes corporaciones para la recaudación de fondos para la prevención e investigación del cáncer.

“What is it like to die?”

En 1975, el psiquiatra de niños y adolescentes Dr. Gerald G. Jampolsky fundó el Center for Attitudinal Healing en Tiburón, California, para ayudar a niños con enfermedades terminales y sus familias a afrontar sin miedo la muerte. La idea para el centro le vino mientras trabajaba en el University of California Medical Center de San Francisco, cuando en uno de los turnos pudo escuchar a un niño con leucemia preguntarle a su médico cómo es morir. El doctor cambió de tema. Fue ahí cuando se dio cuenta de que a los niños no se les estaba dando espacio para comprender la difícil situación que estaban atravesando. Lamentablemente, la forma en la que gestionamos enfermedades mortales no parece haber evolucionado mucho, al menos a nivel cultural; o bien evitamos la cuestión o la convertimos en algo antinatural.

La misma Ehrenreich reflexionó sobre su experiencia con el cáncer en Welcome to Cancerland, artículo publicado en noviembre de 2001 en Harper’s Magazine, horrorizada por el positivismo rosa y delirante que domina la lucha contra esta enfermedad, y puso sobre la mesa otros temas igual de espinosos como el sobretratamiento y sobrediagnóstico del cáncer o la medicalización de la muerte. Y es que, ¿qué significado le hemos dado a la enfermedad? ¿Por qué la hemos convertido en una batalla con víctimas y supervivientes? ¿Qué ganamos percibiendo la muerte como la peor de las tragedias? Básicamente, hemos convertido nuestro cuerpo en un templo en el que rendirle culto al Ego.

El Dr. Gerald G. Jampolsky junto a un grupo de pacientes de su centro. Su programa de terapia grupal fue un éxito, llegando a aparecer en programas como el de Phil Donahue y Oprah Winfrey.

El control al que aspira una parte importante de la ciencia no puede detener el ciclo de repetición (nacimiento, crecimiento y muerte) y multiplicidad al que está sujeto el mundo físico, aunque a ratos así lo parezca. Tememos a la muerte porque representa lo desconocido, y nos aferramos a la vida como a un clavo ardiendo aun sin entenderla en su totalidad. La medicina es un apoyo fundamental para nuestra existencia, excepto cuando juega a ser hacedora del universo. De ahí que nuestra gran asignatura pendiente sea aprender a morir. Irónicamente, eso es lo que nos va a facilitar el vivir una vida sana y plena, con enfermedad o sin ella. Permitámonos, entonces, vivir y morir en paz.

–

Si quieres unirte a esta conversación, te recomendamos escuchar el segundo episodio de The Art of Living en Spotify, un pódcast presentado y dirigido por Mirena Ossorno.