“me importaba mucho visibilizar las vidas queer que crecieron en la Italia de Berlusconi en los noventa y los dos mil, expuestas a una crudeza cotidiana que pocas veces se nombra.”

Leche cruda (RESERVOIR BOOKS, 2025) podría leerse como la autoficción de Cavalli, una gata tricolor, que en este plano de lo real, un día se coló en su casa y redefinió las reglas de la comunicación y el afecto para quienes la acogieron. La primera novela de la poeta Ángelo Néstore, combina la exploración de las fisuras de la identidad queer, con el lenguaje sensorial más puro.

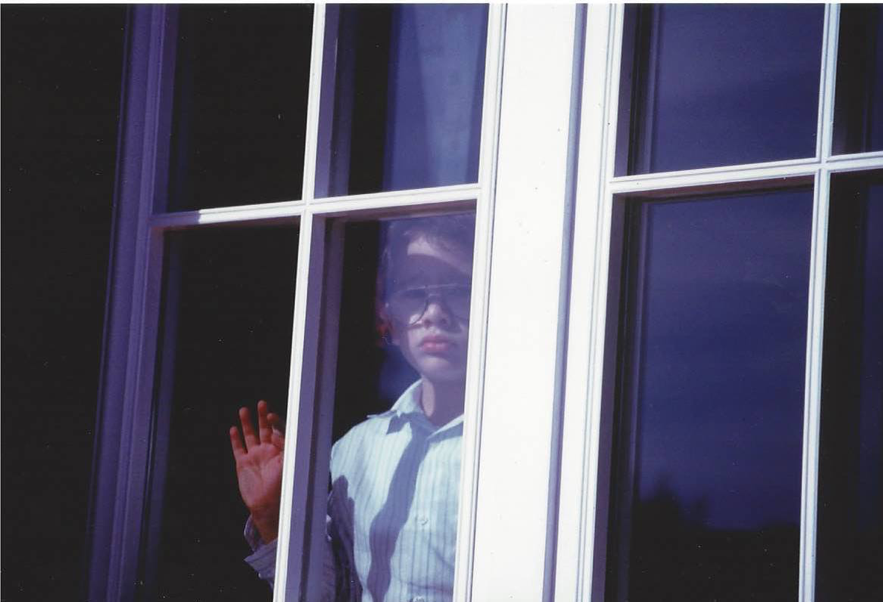

Uno de los motivos por los que quedé unida al libro fue porque encontré a un personaje real; conocí a Cavalli en tu casa a comienzos de este año, esto me hizo de gancho para buscar en Eleonora a tu mamá y a Mia en ti. Pasé por tu ig para ver si encontraba alguna similitud entre tus redes y lo que leía. Quizás sea demasiado morbosa, pero creo que es algo que tiene la autoficción, que nos engancha por ese papel de voyeur en el que nos sitúa a las lectoras. ¿Has sido consciente de ello mientras escribías? ¿Crees que has dejado más tuyo en este libro que en otras de tus piezas?

Creo que la autoficción nos coloca en esa posición incómoda de mirar y ser mirades, pero lo interesante es que lo que miras nunca es exactamente lo que crees. Sí, hay una gata que se llama Cavalli, como en mi vida real, y hay una madre italiana, pero la novela no es un espejo. Más bien es un cristal que distorsiona, que te devuelve otra cosa. Lo único realmente autobiográfico aquí es Cavalli: en cierto sentido, Leche cruda podría leerse como una autoficción de una gata. La ambientación también es real, la ciudad de Lecce (que se pronuncia “leche”, guiño guiño), porque me importaba mucho visibilizar las vidas queer que crecieron en la Italia de Berlusconi en los noventa y los dos mil, expuestas a una crudeza cotidiana que pocas veces se nombra.

Lo mío que queda en este libro es el gesto de poner el cuerpo en juego: dejar que lo íntimo se deshaga y se convierta en un espacio común, incluso animal. Más importante que reconocer qué hay de “real” en el texto es atender a la potencia de la imaginación queer: la capacidad de habitar otros cuerpos, otros idiomas, de desdibujar los límites de lo que nos configuran como posible. De niñe fueron las divas quienes me prestaron ese poder: con ellas podía encarnarme en existencias que el mundo no me permitía. Hoy la escritura hace lo mismo: inventa lugares donde mi identidad se arrastra, se contamina, se multiplica.

Por eso no siento que he dejado “más de mí” que en la poesía o en la performance, sino que he aceptado que ese yo está siempre en tránsito, que puede ser madre, hija, gata, lengua ajena. Para mí lo verdaderamente interesante es entender la literatura como una tecnología del mutar, un espacio donde ensayar otras formas de estar juntes y hacerlas posibles.

Aunque hables del asco, lo escatológico, la violencia, me parece que tu voz siempre está llena de amor. La palabra amor aparece seguidamente bajo distintas circunstancias, significados, paradojas… Eres una de las escritoras contemporáneas que plantea esta metafísica como herramienta de transformación y partes desde un contexto que emana esta filosofía. ¿Sienten que las cosas se están transformando y que se absorbe este concepto por la necesidad que tenemos de cambio?

Me interesa el amor como práctica política y como riesgo. Amar siempre supone exponerse a una pérdida, aceptar que la otra persona puede transformarnos de un modo que no controlamos. En Leche cruda he querido navegar en los matices grises que componen todo sentimiento, pero lo que sostiene la trama es esa pregunta: ¿cómo amar sin conquistar? ¿Cómo aceptar a la otra sin amoldarla a nuestra medida?

Hablando de amor y asco, una de mis grandes referentes para la escritura de la novela es Monique Wittig. En El cuerpo lesbiano, por ejemplo, hay violencia, aperturas, orificios que rompen la retórica romántica. Me interesa esa enseñanza: que el asco también puede ser bello porque desorganiza el mapa de lo sensible. Nuestra cultura admite ciertas partes del cuerpo en el discurso amatorio y expulsa otras. Wittig irrumpe ahí para intensificar lo no estimulado, para expandir lo que un cuerpo puede sentir. Y esa irrupción no resta amor: lo vuelve más radical.

Y sí, siento que hay una urgencia colectiva de recuperar el amor como herramienta de cambio. Hoy se le ven las costuras al capitalismo y al sistema neoliberal: la violencia contra los cuerpos es tan brutal que ya no es posible sostener el mismo sistema de deseos y anhelos que nos impone la norma de turno. La dificultad de tener hijes, de acceder a una vivienda digna, de garantizar un mínimo bienestar material, nos confronta con la fragilidad de ese modelo y nos obliga a imaginar otros modos de amar y de hacer comunidad.

En ese hueco aparecen vínculos que no siguen la lógica de la propiedad ni de la productividad: amores que no son pareja nuclear, cuidados que no son lineales, formas de habitar que se inventan en lo precario. Para mí ahí está lo transformador: pensar el amor como un territorio donde reorganizar la vida frente a un sistema que ya no puede prometer futuro.

Los gatos hablan. Describes movimientos, como reacciona la anatomía y la manada felina. ¿Cuánto tiempo has pasado observando a Cavalli o otras gatas para poder traducirnos a esta especie?

Un día abrí la puerta de casa para ir a comprar el pan y una gata tricolor se metió entre mis piernas, corrió hasta el dormitorio, donde dormía Martín, mi pareja, y empezó a amasarlo. Desde entonces, Cavalli decidió quedarse. Al principio interactuaba con ella como haría con un perro, en el lenguaje que conocía, porque siempre había convivido desde la infancia con perras, pero enseguida entendí que no podía tratarla así: ella me obligó a modificar mi lengua, a aprender un idioma nuevo.

Haraway dice que los vínculos con los animales nos transforman porque nos obligan a reconocer que no somos el centro. Eso me pasó con Cavalli: me enseñó a escuchar con otra atención, a mirar los movimientos mínimos de una oreja, un parpadeo, un desplazamiento de la cola, a desarrollar, en fin, una mirada poética con el mundo. Ahí descubrí que comunicar es aceptar una parte radical de incomprensión que tiene que ver con respetar a la otra y dejar que esa incomprensión también nos una y nos modifique.

De niña soñaba con ser etóloga, estudiar el comportamiento de los animales. Supongo que la escritura me llevó a un lugar parecido.

Mientras leía me apetecía beber esa leche de cabra, comerme un tartar coronado con un huevo crudo y hasta manejar el sabor a hierro en la boca. Tu libro está lleno de sensaciones a través del paladar, y es esa relación con la comida, con el ritual de alimentar, la que conviertes en una alternativa al lenguaje. ¿Como pesa esa relación en tu cultura materna y cómo de presente está en tu vida actual?

Me alegra mucho que hayas sentido esa hambre al leer, porque creo que ahí se percibe una de las raíces del libro, el paso por lo sensorial. Vengo de la poesía y celebro esta tendencia reciente de poetas escribiendo narrativa: amplía las expectativas de lo que puede ser una novela y rompe con la tradición tan rígida y masculina que arrastramos de “tíos escribiendo para tíos”.

Además, la comida en las culturas mediterráneas es un lenguaje en sí mismo. A mi madre le ha costado siempre decirme “te quiero” con palabras, pero una vez al año me enviaba (¡y todavía lo hace!) un palé de ochenta kilos de comida local de Lecce, en parte hecha por ella. Allí hay un amor inmenso. Ese gesto me enseñó que no podemos pretender que nuestros padres nos nombren exactamente en nuestros términos porque quizás no tengan las herramientas lingüísticas para hacerlo, pero sí podemos aprender a leer la forma en que ellos consiguen transmitir su cariño. Y, al final, aceptar esos lenguajes otros es también una forma de amar y dejarse amar.

Considero que son esas limitaciones del lenguaje las que quiere rebasar tu obra, limitaciones que permean sobre los cuerpos por como se nos limita la comunicación a códigos muy escuetos. ¿Crees que estás tocando esa fibra? Si es así, ¿dónde ves y notas que estás traspasando esa barrera?

Sí, creo que la novela intenta atravesar esas limitaciones. El lenguaje es una tecnología que hace más o menos vivibles los cuerpos, capaz de decidir qué puede ser dicho/llorado y qué queda fuera de lo decible/llorable. Y yo quería explorar qué ocurre cuando ese lenguaje se rompe o se agrieta. Por eso aparecen en Leche cruda canciones en vez de diálogos, voces que se confunden con maullidos, lenguas extranjeras y dialectos sin traducción, diarios íntimos y relatos.

Para mí traspasar la barrera es aceptar que la comunicación no siempre va de comprender al pie de la letra, sino de estar en la relación aunque haya incomprensión y a mí eso me parece fundamental: no exigir que el otro hable como yo para poder quererle. Esa incomodidad, ese exceso, es también una posibilidad de comunidad.

Lo noto cuando alguien me dice que ha sentido la novela en el cuerpo antes que en la cabeza. Ahí sé que la literatura ha desplazado un código y ha abierto un espacio sensorial y afectivo donde lo humano, lo animal y lo extranjero se tocan.

En el diario de Mia recordé la violencia a la que se acostumbraron desde el principio mis amigxs queer en el sexo con hombres. Tener que actuar en la clandestinidad hizo que asumieran la prohibición de sus actos. La idea de culpa, tan presente desde pequeñas en culturas llenas de contradicciones con la homosexualidad como las que se extienden por el Mediterráneo, condicionó la manera de actuar de toda mi generación. ¿Cómo crees que ha condicionado esto a las personalidades queer? ¿Crees que es algo que sigue presente en nuestro contexto o que ha habido un cambio hacia la tolerancia y los cuidados y ha pasado a ser el trauma de una generación anterior?

Creo que esa violencia de la clandestinidad y de la culpa atraviesa a toda una generación queer, y no es algo del pasado. En mi experiencia el deseo gay se construyó muchas veces desde el autodesprecio, desde esa exigencia de ser “masculino” para ser aceptado. Aprendí a impostar la voz, a corregir mis gestos, a vigilar mi cuerpo para que no se notara la pluma. Eso deja una herida que no se borra de un día para otro, porque es la violencia de haber tenido que odiar partes de ti para poder desear y ser deseado.

Lo que ha cambiado es que ahora tenemos herramientas teóricas y políticas (los feminismos, lo queer, las genealogías disidentes) que nos ayudan a reconocer esa violencia, a nombrarla y a empezar a desarmarla. Pero las marcas siguen presentes: siguen estando en la forma en que buscamos validación, en la dependencia de la aprobación masculina (¡librémonos de ella!), en los límites que todavía imponemos a nuestros cuerpos y a nuestras formas de amar.

Así que sí, siento que algo se transforma: que cada vez más personas pueden crecer con referentes y espacios de deseo menos normativos, más gozosos, más amplios. Pero también creo que ese trauma es intergeneracional: lo cargamos quienes crecimos en contextos de clandestinidad, y a veces lo transmitimos sin querer a quienes vienen después. La tarea está en convertir esa herida en otra sensibilidad, en abrir los deseos a la ternura, al exceso, a todo lo que antes se castigaba.

Eres de Lecce pero llevas muchos años en España, es difícil pillar tu acento, pero siempre siento curiosidad con las personas bilingües, en saber en qué lengua proyectan sus pensamientos.

Me siento extranjere incluso en mi propia lengua materna. Cuando hablo u observo a alguien hablar en italiano, mi única lengua hasta los veintiún años, noto los gestos en las manos, cómo se alargan las vocales, y lo percibo menos natural, casi como si no me perteneciera del todo. Hay dos momentos que guardo con mucha ternura: la primera vez que empecé a contar de forma automática en español (recuerdo que eran unas sillas en una comida con amigues en casa) y, más tarde, la primera vez que soñé en esta lengua. Esos instantes no se me van a olvidar nunca porque me hicieron sentir que algo en mí había mutado para siempre.

El italiano fue la lengua en la que no pude pensarme colectivamente porque tenía que hacerlo desde lo privado, desde lo secreto. En cambio, el español me abrió a las preguntas públicas y políticas, me permitió imaginarme en relación con otres. Probablemente, por eso ahora mis pensamientos fluyen mejor en español porque constituye la posibilidad de pensarse en comunidad.

Me dirías un plato, alimento, bebida o comida que eches de menos o que sea lo primero que pruebas al poner los pies en tu ciudad italiana.

Lo primero que me viene a la cabeza son las patate zuccherine, unas rodajas de batata fritas y espolvoreadas con azúcar que comía de pequeñe y que me traen (¿o llevan? ¿Ves? Aún tengo dudas jajaja) al cielo de la boca toda mi infancia. Y, por supuesto, el gató de patatas, que es el plato estrella de mi madre y que también aparece en la novela.

Lo más bonito es que ahora, al ser vegetariane, cuando lo prepara, sustituye la carne picada y el jamón por soja texturizada. Sé que para ella eso es un sacrilegio y un salto al vacío, como hablar en una lengua extraña que no comprende, pero lo hace con amor, como si sellara un conjuro para que yo sea feliz. Nuestro amor se sostiene sobre la lengua del hambre.

Algún plan futuro o presente, de tu cotidiano…

Más que planes, me interesa habitar las conexiones y las preguntas que abre la literatura: los encuentros que nos permiten pensar en común, aunque sea desde la incomodidad o la incomprensión. Si vivir es exponerse a le otre, dejarse alterar, yo intento hacerlo en lo cotidiano. Y pienso cada libro como si fuera el último: una última oportunidad de poner el cuerpo y la voz en esa conversación que la escritura abre con el mundo. También fantaseo con jugar a convertir el libro en otras formas: un recetario, una canción, un videoclip, una performance.

Por lo demás, me basta con cerrar los ojos por la noche y sentir el peso de Cavalli al saltar sobre la cama, enroscarse entre Martín y yo, amasarme con sus patas y dejar su baba como una palabra extranjera llena de amor en mi camiseta.

–

Texto y fotos: Rocío Madrid

–

Síguenos en TikTok @veinmagazine