De Samuel Smiles a Gabrielle Bernstein, repasamos la historia de una de los géneros más exitosos, a la vez que denostados, del mundo editorial: los libros de autoayuda.

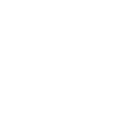

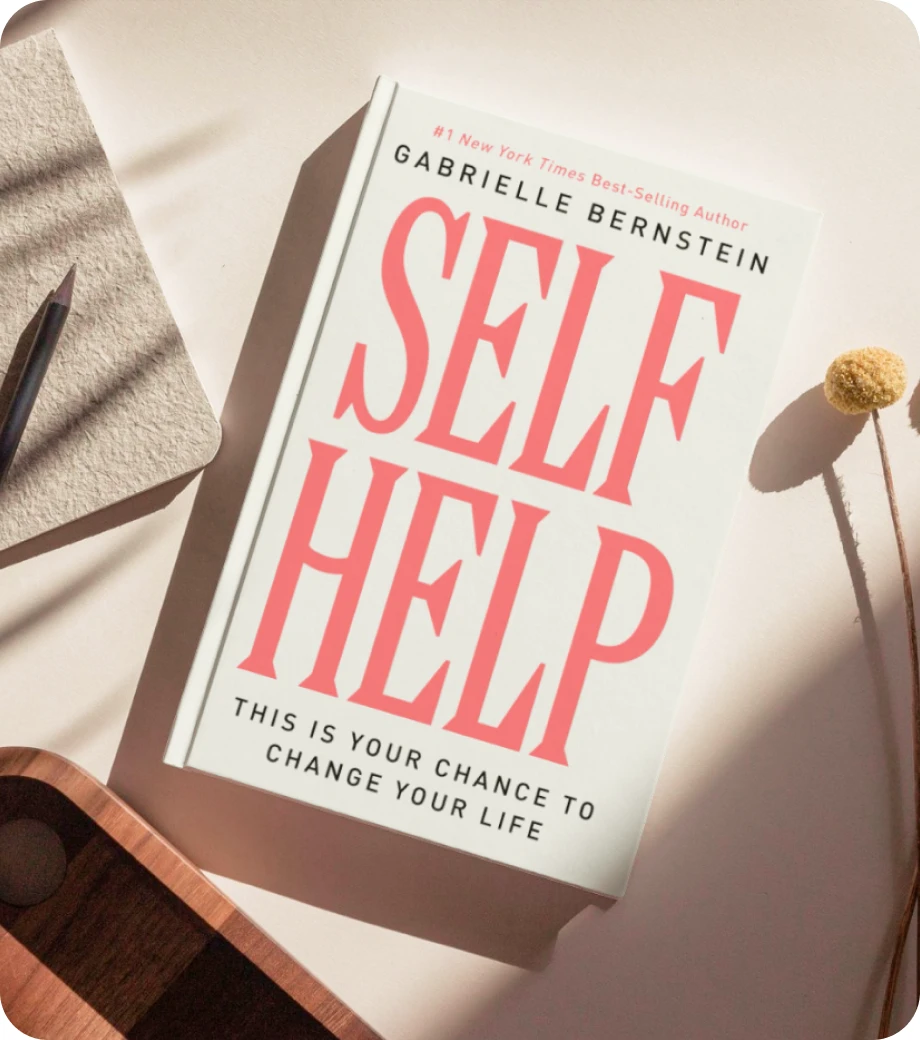

Self Help: This Is Your Chance to Change Your Life, el décimo libro de Gabrielle Bernstein

El pasado 31 de diciembre, la editorial Barns & Nobel publicó Self Help: This Is Your Chance to Change Your Life, el décimo libro de Gabrielle Bernstein, maestra espiritual y autora número uno en la lista de superventas de The New York Times. Basado en la terapia Internal Family Systems (IFS), desarrollada por el psicólogo clínico Richard C. Schwartz —quien, además, se encarga del prólogo— el libro te guía, a través de un proceso de cuatro pasos, a deshacer todas las creencias inconscientes que te están bloqueando en tu vida. Literalmente, Bernstein ha convertido una terapia compleja en un sencillo manual gracias al cual puedes aprender a ayudarte a ti mismo. De ahí el nombre («autoayuda» en español), una especie de guiño a este genero editorial.

¿Y en qué se diferencia un libro de autoayuda de cualquier otro libro? A partir de la invención de la escritura, el ser humano ha producido una gran variedad de textos que sirven de guías o manuales de conducta: morales, éticos, religiosos, espirituales. Desde La Biblia y la Bhagavad-gītā, a los Ensayos de Michel de Montaigne. No obstante, fue a partir de los años sesenta del siglo veinte cuando este género cobró carácter propio, coincidiendo con el Programa Experimental de Alfabetización Mundial (1966-1969) impulsado por la UNESCO, así como con el inicio de la psicología humanista. Aunque sus raíces las encontramos en el siglo diecinueve, en libros como el exitoso Self-Help; with Illustrations of Character and Conduct, escrito y autopublicado en 1859 por el periodista británico Samuel Smiles, y Self-Help by the People, del también inglés George Jacob Holyoake, secularista y editor de los periódicos The Reasoner y The English Leader.

Usando un nuevo método llamado alfabetización funcional, el cual relaciona la alfabetización con las necesidades y actividades cotidianas de las personas, especialmente en zonas rurales, el programa de la UNESCO buscaba que cada individuo pudiese comprender y transformar su realidad a través del aprendizaje. Este enfoque pedagógico, desarrollado a lo largo de la década de los setenta por el pedagogo brasileño Paulo Freire, se enfoca en el potencial humano, al igual que el movimiento humanista en psicología. Sin embargo, esa voluntad de otorgar al individuo el poder de salvar su circunstancia sin necesidad de depender del Estado o de un líder ha dado lugar a muchos malentendidos, especialmente en política, tanto en el enfoque liberal como en el comunista. De ahí que para la RAE «individualismo» y «egoísmo» sean sinónimos, si bien tal como la propia palabra nos indica, lo individual es indivisible del resto; somos totalidades dentro de una totalidad.

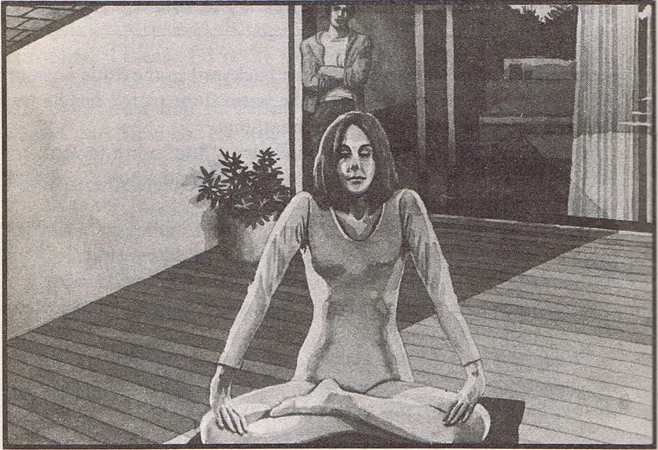

Cybill Shepherd leyendo Live Alone and Like It: The Classic Guide for the Single Woman, de Marjorie Hillis, un clásico de la autoayuda feminista en At Long Last Love (Peter Bogdanovich, 1975).

Volviendo a las publicaciones de Smiles y Holyoake, sin pretenderlo, ambos ejemplifican esa tergiversación. Mientras que el libro de Smiles es visto por muchos como la biblia del liberalismo victoriano, el de Holyoake se inspiró en el movimiento cooperativo británico y en la historia de la Rochdale Society of Equitable Pioneers, considerada la primera cooperativa moderna. El mito del esfuerzo, la disciplina y la recta moralidad como fórmula imbatible para alcanzar el éxito, frente a la utopía socialista. Todo ideales al fin y al cabo, pues tienden a pasar por alto la realidad de los hechos, así como la verdadera naturaleza de la condición humana. Esa confusión ha seguido presente a lo largo de los años, a pesar de la evolución de nuestras sociedades y de las diferentes tendencias que han ido marcando la industria editorial.

Como ya vimos en «La era del “yo” y los límites de la autorrealización», los años sesenta y setenta estuvieron marcados por un fuerte interés en el desarrollo personal, como bien reflejó la escritora norteamericana Cyra McFadden en The Serial: A Year in the Life of Marin County (1977), libro que satirizó el contracultural estilo de vida de los residentes adinerados del condado de Marin, California, justo al norte de San Francisco. Con la llegada de los ochenta, el materialismo capitalista impactó en el género dejando los aspectos más esotéricos a un lado, con referentes como The 7 Habits of Highly Effective People, publicado en 1989 y escrito por Stephen R. Covey, quien contaba con un MBA de la Harvard Business School. En los noventa el sector ya era plenamente consciente de sí mismo, lo que lo llevó a profesionalizarse y a crear nichos (dinero, relaciones, autoestima, etc.).

Ilustraciones de Tom Cervenak para la novela de Cyra McFadden The Serial: A Year in the Life of Marin County (1977).

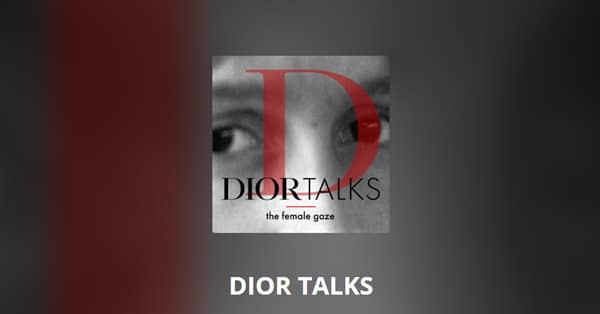

Actualmente, los gurús se han convertido en influencers y la autoayuda uno de los contenidos digitales más consumidos en plataformas como Instagram, TikTok, Spotify o YouTube, especialmente a través de podcasts como The Mel Robbins Podcast en inglés o Se Regalan Dudas de las mexicanas Lety Sahagun y Ashley Frangie en habla hispana. Si en la primera década del siglo veintiuno los aspectos más terrenales de la vida volvieron a verse desde una perspectiva holística gracias a prácticas como el mindfulness, después de la pandemia, la neurociencia y la física se relacionan a las mil maravillas con la espiritualidad, siendo uno de los temas estrella junto a la salud mental. Dicho esto, ¿hasta dónde nos puede ayudar un libro?

A pesar de que este género editorial ha madurado, las críticas siguen estando, incluso dentro del sector wellness. Y es que la vida y el ser humano son demasiado complejos como para intentar sintetizarlos en un manual de instrucciones. Esa necesidad de sobresimplificar y de pretender que otro nos dé la solución a nuestros problemas no deja de ser algo irónico en un sector donde se aboga tanto por el autoconocimiento y la responsabilidad individual. Dicha contradicción no hace más que reflejar el estado evolutivo de los lectores. Hoy, la tasa de población mundial alfabetizada se ha duplicado con respecto a la de los años sesenta, pero saber leer palabras no es suficiente, como defendía Freire.

La comprensión no depende del conocimiento acumulado, sino de percibir la realidad sin que este interfiera. Esa lectura del mundo es lo que finalmente consigue aliviar el sufrimiento que nos produce el vivir en la ignorancia. En ese sentido, cada uno se encuentra con la ayuda para la que está preparado en cada momento, y esta no depende tanto de su nacionalidad, género, cultura y clase social, sino de cuál sea su nivel de conciencia en ese momento. En el caso de los libros, esa ayuda puede aparecer en forma de novela, ensayo o texto sagrado. Siempre que cumpla ese cometido, bueno será.

–

Si quieres unirte a esta conversación, te recomendamos escuchar Vessel Gatherings en Spotify, un pódcast presentado y dirigido por Mirena Ossorno.

–

Síguenos en TikTok @veinmagazine