Sobre cómo el arte y las industrias creativas reflejan nuestras conductas más autodestructivas.

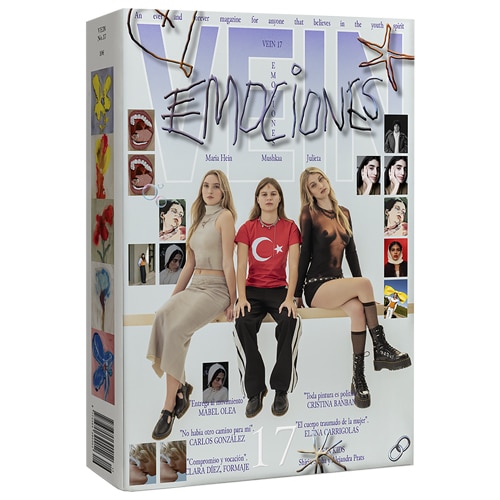

La poeta norteamericana Anne Sexton dejó claro su dilema a través de su obra: «Vive o muere pero no envenenes cada cosa…». Ella finalmente eligió lo segundo un 4 de octubre de 1974. Tenía 45 años.

Según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el primer semestre del 2022, el suicidio se mantuvo como primera causa de muerte externa en España, con 2.015 fallecimientos, un 5,1% más que en el mismo periodo del año anterior. De esa cifra, 1.481 fallecidos fueron hombres. Lamentablemente, estos datos ya no sorprenden. Hace tiempo que en los medios se habla de pandemia silenciosa. Pero no necesitamos estadísticas ni leer las noticias para darnos cuenta de que no estamos bien. Solo tenemos que observarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno; a esa amiga que un día consigue matarse tras varios intentos, o a ese otro amigo que, en pleno brote psicótico, se tira por la ventana de un cuarto piso para terminar ingresado en la sexta planta de un hospital.

Por ello, desde las instituciones se está intentando dar visibilidad a esta problemática: se ha fijado un Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), un Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre) y se han creado campañas para concienciar a la población. Sin embargo, desde estas campañas se hace demasiado hincapié en evitar la muerte en sí (salvar vidas), en lugar de intentar comprender y sanar el dolor que lleva a una persona a querer terminar con su existencia. Y es que la muerte es solo la punta del iceberg. Antes de llegar a tan fatal desenlace, hemos pasado por alto infinidad de conductas y hábitos destructivos que hemos naturalizado como parte de nuestra cultura y nuestra identidad.

La actriz de origen británico Peg Entwistle alcanzó la fama de la forma más trágica; lanzándose al vacío desde la letra H del icónico cartel de Hollywood. Tenía 24 años y estaba a punto de estrenar ‘Thirteen Women’ (George Archainbaud, 1932), su primer largometraje.

Generalmente, si se nos cuestiona, vamos a decir que bebemos, fumamos o nos drogamos porque queremos pero, en el fondo, todos sabemos que en nuestro interior hay una especie de pulsión que nos empuja a maltratarnos de diversas formas, incluso con prácticas en un principio saludables como el ejercicio. En ese sentido, es curioso ver que, aunque la definición de la RAE y el origen etimológico de la palabra «suicidio» parecen coincidir en un mismo significado, hay un pequeño gran matiz entre ambas. Mientras que las expresiones latinas sui (sí mismo) y caedere (matar), hablan de matarse a uno mismo, la RAE lo racionaliza y le añade voluntad a esta acción: «Quitarse voluntariamente la vida». Pero, ¿cuánto libre albedrío hay en este acto?

Vorlesung aus Goethes «Werther» (1870) o, dicho en español, lectura del Werther de Goethe, del pintor alemán Wilhelm Amberg

Aunque universal, la forma de entender e incluso de ejecutar el suicidio varía en la línea del tiempo. En la Antigüedad grecorromana y a lo largo de la Edad Media, era mayormente rechazado por considerarse un acto cobarde según Aristóteles, o directamente un pecado equivalente al homicidio según las ideas de Agustín de Hipona. Finalmente, en el año 452 fue condenado oficialmente por la Iglesia tras el Concilio de Arlés. No obstante, a partir del Renacimiento, la concepción social del suicidio fue cambiando gracias a la fuerza de la razón durante la Ilustración y a la opinión de pensadores como David Hume, quien en su ensayo Of Suicide, escrito en 1755 y publicado en 1777, critica la sacralización de la vida como argumento contra el suicidio.

Quizá por ello, el término como tal es relativamente reciente: en inglés apareció en el siglo XVII y en la literatura francesa y española lo hizo en el siglo XVIII. Previamente, ya existían referencias literarias al acto como La Celestina (Fernando de Rojas, 1499) o Romeo y Julieta (William Shakespeare, 1597), pero fue principalmente la novela Las penas del joven Werther, escrita por Johann Wolfgang von Goethe y publicada en 1774, la que tuvo más impacto, generando el llamado efecto Werther, nombre que se le dio a la oleada de suicidios que hubo en la época entre los admiradores de la obra. Supuestamente, ese miedo a la replica es el que ha mantenido el suicidio lejos de los medios de comunicación.

Pero, ¿hasta qué punto sucede por imitación? En el ensayo El suicidio: un estudio en sociología (1897), el sociólogo francés Émile Durkheim analizó los diferentes factores que influyen en la tasa de suicidios, como las creencias religiosas, el estado civil, la guerra, la herencia genética o incluso la climatología, dando a entender que, más allá del estado mental de cada individuo, la cultura y la sociedad influyen en que se contemple el quitarse la vida como una solución al dolor psicológico. La «replica», entonces, estaría más bien en el tipo de pensamiento que ha dominado los sectores más intelectuales del arte y la cultura desde el romanticismo, tan condicionados por el absurdismo de Albert Camus, y cómo esta forma de pensar se ha retroalimentado con la angustia vital del individuo.

Como hablábamos en el artículo ‘Sexo, drogas y rock: ¿Qué efecto tienen las industrias creativas en nuestra salud?’, durante años, el mundo del arte y la cultura ha romantizado diversos hábitos y sustancias altamente perjudiciales para nuestra salud. Si la moda y la música se han decantado por el lado más festivo de la vida, centrado en el placer de los sentidos, los sectores intelectuales, por su lado, se han abandonado a un nihilismo tan derrotista como el que lucían los hermanos Panero -especialmente Michi- en el documental El Desencanto (Jaime Chávarri, 1976). Aunque muchas veces le queramos quitar importancia o directamente nos autoengañemos, la influencia que estas narrativas tan autodestructivas han tenido en nosotros es un hecho.

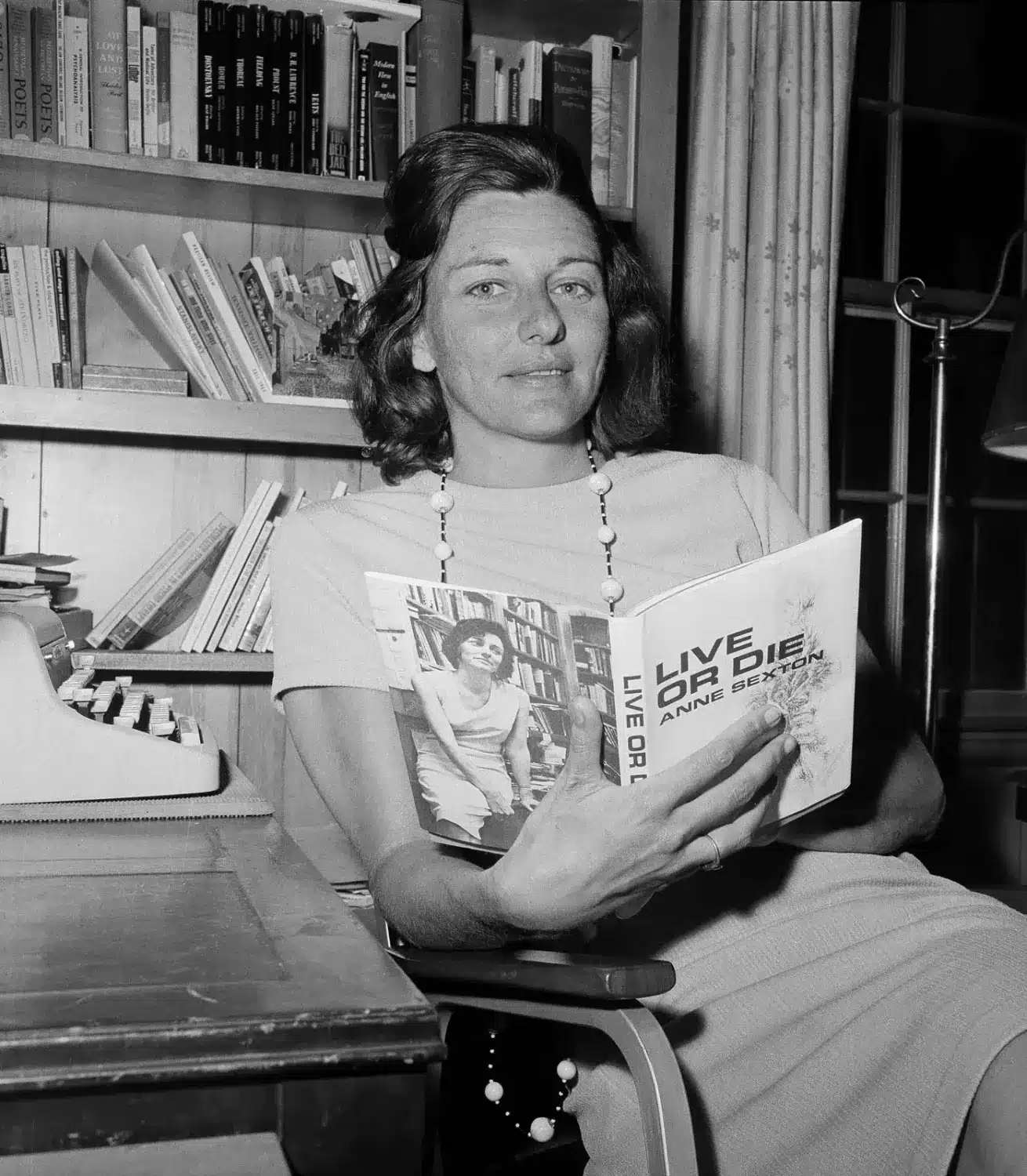

La cineasta belga Chantal Akerman se suicidó en 2015 en París, tras la muerte de su madre en 2014. Tenía 65 años y como herencia nos dejó su valiosa filmografía, desde donde exploró los rincones más íntimos de la condición femenina. Image by Babette Mangolte

Dentro de la propia industria, nombres conocidos como los de las actrices Marilyn Monroe y Peg Entwistle, o escritoras como Anne Sexton y Sylvia Plath, se han ensalzado como mártires de su circunstancia, víctimas del sinsentido de este mundo, reflejando un malestar que nos afecta a todos. Más allá de causas particulares, podríamos decir que lo común del suicidio es un rechazo tajante a la realidad. Y es aquí donde entra el punto importante. ¿A qué llamamos realidad? A partir de la Revolución Científica, nuestra percepción ha estado condicionada por el pensamiento cartesiano. Previamente, en occidente todo era Cristianismo, por lo que nuestra realidad está sujeta a la cosmovisión que tengamos del mundo en una época concreta.

El pensamiento materialista, tan dominante durante el siglo veinte, nos ha llevado a renegar del plano mental, de ahí nuestro malestar psicológico. Incluso el arte, que en un principio nos ayudaba a ajustar el plano material con el espiritual (etimológicamente, la palabra proviene de la raíz proto indo europea ar-, que significa encajar, ajustar), ha olvidado su función original. Sin embargo, el materialismo parece estar perdiendo fuerza, pues nos estamos empezando a dar cuenta de que quizá no todo sea demostrable mediante el método científico. Debido a ello, vamos a tener que aprender a vivir con ese tipo de incertidumbre sin caer en la superstición de tiempos pasados.

A la cosmovisión actual del mundo debemos añadir nuestra condición interna. Es muy importante que entendamos que el deseo de morir surge de un estado mental y emocional alterado, incluso en los casos en los que se planifica o ejecuta de forma aparentemente fría, por lo que la voluntad queda anulada. Cuando uno está sumido en un dolor insoportable o ha quedado atrapado por el pensamiento, es casi imposible salir de ahí, especialmente si no sabes distinguir entre estados de conciencia. Por eso es fundamental que seamos autodidactas en cuestiones de salud mental -sin dejar de lado la ayuda profesional-, porque cuando nos posee esa sensación, ese condicionamiento, solo la certeza de saber que en ese momento no estamos percibiendo la realidad puede salvarnos.

La esquiadora madrileña Blanca Fernández Ochoa. Además de hacer historia como la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España, a través de su muerte en 2019, su figura ha ayudado a visibilizar los problemas de salud mental, especialmente dentro del mundo del deporte.

Si quieres unirte a esta conversación, te recomendamos escuchar el sexto episodio de The Art of Living en Spotify, un pódcast presentado y dirigido por Mirena Ossorno.