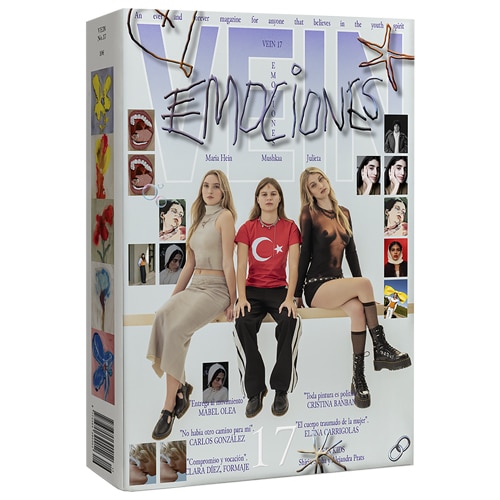

La escritora afroecuatoriana coloca en el centro de su novela, ‘Fiebre de Carnaval’, lo poderoso y bello de la unión entre mujeres que se protegen mutuamente, el recurso de la memoria como fuente de sanación y una musicalidad pegajosa de fondo. En #VEINDIGITAL hablamos con ella.

Yuliana Ortiz es lo que yo defino como una escritora completa. Ha navegado en su escritura por diversas temáticas, nos ha mostrado todo su mundo interior arrojándose estrepitosamente entre decenas de sensaciones y sentimientos en su poemario ‘Canciones desde el fin del mundo’ (Libero Editorial, 2021), y ahora nos deleita con ‘Fiebre de Carnaval’ (La navaja suiza, 2023), una novela donde a través de los ojos de una niña llamada Ainhoa vamos conociendo los secretos y entresijos de una familia de la isla de Limones.

En el libro se despliega todo un mundo donde fantasía y realidad se entremezclan, donde Ainhoa no solo desvela tramas familiares, sino que también muestra la dinámica y el cuidado entre las mujeres de la familia, así como su paso de una niñez ingenua hacia la adolescencia. Todo esto enmarcado con el carnaval de Esmeraldas de fondo, lleno de alegría, frenesí, ritmo y violencia.

¿Cómo empezó la idea de esta novela?

Hace unos 4 años, cuando empecé una investigación en torno a la infancia, pero no quería pensar en cualquier tipo de infancia, sino una infancia de orilla, una infancia que tuviera un vínculo bastante fuerte con el mar y con todos los encuentros que propician las orillas. En mi caso yo quería centrarme en las orillas del Pacífico colombo ecuatoriano que es el espacio donde estoy.

Por otra parte, yo quería indagar en el tema de la potencia y no en el tema del poder para pensar la infancia, ya que un infante siempre está a la tutela de un otro adulto en las sociedades en las que vivimos. Si pensamos en la etimología de infante, este es alguien que no tiene voz, alguien que no puede ejercer autoridad ni poder.

¿Qué objetivo tenías con esta novela? ¿Te pusiste algún tipo de tiempo en el proceso creativo?

Soy una persona bastante desordenada a la hora de la escritura porque trabajo desde muy chica. Yo me pagué la universidad, acá la educación es gratuita y tenía una beca pero, igualmente la vida es muy cara en general, así que siempre he trabajado de profesora particular y de muchas más cosas desde muy joven, es por eso que no puedo ponerme unos tiempos como tal.

Sí me puse unos tiempos, pero creo que el tiempo influyó por la pandemia pues estaba todo el tiempo en casa trabajando, tenía la posibilidad de dedicarme más y robarle tiempo al trabajo y así escribir esta obra.

Mi objetivo era jugar con el lenguaje, pensar un lenguaje un poco más desacralizado. Ya no verlo desde un lugar tan trascendental. Si miro en retrospectiva siento que que escribo poesía, o escribí poesía, desde un lugar bastante trascendental, mitológico, duro y con la novela quería hacer todo lo contrario.

Quería asimilar todo lo que había investigado en torno a las infancias, en torno al Caribe y al Pacífico y todo lo que propicia estos espacios de diáspora afrodescendiente pero desde un espacio de lenguaje-nación, que es un concepto que me gusta mucho pues utilizo en contraposición de la jerga porque, como dice Kamau Brathwaite, el lenguaje-nación es todo ese lenguaje que emerge en la poesía popular, todas las lenguas, toda aquello que no se permitía expresar en la era de la colonia y la plantación. Dice él que este lenguaje prohibido en la casa grande es el que delimita la existencia del lenguaje de la senzala, que es donde vivía la gente afro y es donde emerge la poesía popular.

En el libro la figura de la mujer es fundamental y es el centro de la obra, entre ellas se muestran muy protegidas y protectoras de las demás, recelosas de su intimidad y temerosas del cruel exterior. ¿Esto por qué es así?

Piensa que son mujeres afrodescendientes la de la novela y, al menos yo, lo veo de es forma, que a la comunidad afrodescendiente se la despojó de toda su cultura en la época de las colonias y sigue habiendo un despojo en torno a la cultura afro. En Ecuador, por ejemplo, no se reconocen los aportes de la comunidad afrodescendiente a la cultura popular y general del Ecuador. Realmente pareciera como si no existiéramos a diferencia del reconocimiento que existe en Brasil o en Colombia, e incluso de Perú, porque existe un reconocimiento y se aprecia todo lo aportado desde la cultura afrodescendiente al ámbito de la comida, la música, la literatura, etc.

Para mí eso hace que la comunidad en Ecuador sea muy íntima y siga cultivando esa intimidad para proteger esos procesos culturales. Es curioso que la única forma de reconocimiento es la apropiación, por ejemplo convertir un plato de comida en algo gourmet sin reconocer que viene de una cultura específica (la afro), y la gente no ve eso como algo malo puesto que Ecuador es un país capitalista, sobre todo desde el 99 que es el momento en el que está ubicada la novela, época en la que cambió mucho la idiosincrasia ecuatoriana.

Las mujeres se cuidan mutuamente y los hombres son seres despóticos, con gran peso en el entorno familiar y, sin embargo, como dice la protagonista, sirven para poco: ¿esta mirada es intencional?, ¿esto por qué es así?

Esta parte es un poco para reconocer los procesos de sostén que no se reconocen otra vez en el Ecuador.

Por ejemplo, hace tiempo estaba en un encuentro de economías populares y de economía cultural y ahí hablaban de cómo el proceso de la cultura y la literatura ha sido un vehículo para el proceso de neoliberalización del país desde el 99 hasta ahora, pues ha supuesto un aceleramiento súper fuerte y rápido el cambio y la idiosincrasia de la economía del Ecuador.

Pero hay otras economías más difíciles de reconocer porque son más intangibles como son por ejemplo los cuidados, la comida, la limpieza del hogar, etc. y estas economías más intangibles realmente aunque no se reconozcan suponen el 15% del PIB del país y, además de eso, es importante ver que son economías que recaen sobre todo en las mujeres. Entonces con eso se ve que se da por sentado que las madres hagan la comida, que las abuelas cuiden a los nietos, pero todo eso es un trabajo que no se reconoce y que, además, permite que la economía “oficial” circule.

A mí me parece muy interesante esto y por eso me quería situar desde ese lugar y pensar de qué manera estamos presentes y completas como mujeres pese a todo el trabajo que recae en nosotras: en las tías, las ñañas… y verlo todo desde la mirada de un infante.

Tu lenguaje en la novela es muy poético, con mucha metáfora y descripción. ¿crees que es inevitable cuando una habita primero el cuerpo como poeta?

Yo creo que todo está plagado de poesía si nos ponemos a pensar. Una persona que se dedica a escribir poesía es una persona que puede mirar ese cotidiano y distinguir esa poesía que está suelta.

Sí, yo escribí poesía, pero no me gustan las categorizaciones porque siempre son ataduras que no nos permiten crear desde un espacio más dinámico. Es por eso que a mí me gusta pensarme como alguien que trabaja el lenguaje y ya está.

En algún punto estudié música un poco en la adolescencia y me doy cuenta que en la mayoría de cosas en las que trabajo están vinculadas a la música, pues me interesa la poética del sonido, entonces creo que va por ahí lo que quería transmitir.

El ritmo y la musicalidad en la novela es bastante evidente. ¿Qué peso tiene la música o qué protagonismo le das en tus obras en general y en particular en esta novela?

Yo en esta obra quería trabajar una geografía que suena todo el tiempo. Creo que el sonido es distinto en cada parte, las ciudades suenan de otra forma, a mí me apabulla mucho el silencio y el ruido de las máquinas.

En cambio el espacio en el que está ubicada la novela, en el 99, lo que sonaba en ese barrio que yo describo, que no es una realidad sino la mirada de una niña en la ficción, había mucho sonido y la música estaba presente y la música es lo que vehicula a la narración es también lo que permite que las cosas marchen y lo que denota una constante emoción. Pero también quería usar la música como elemento que anuncia algo que va a llegar, puede ser algo terrible o algo bueno, una premonición y creo que tiene que ver con la melomanía también. Yo me acuerdo cuando de pequeña iba a Cali, Colombia, a la feria que hacen desde hace ya muchísimos años, y aparecía la figura de los melómanos. Me parecía muy interesante que alguien solo fuera melómano y que en esta feria estas figuras adquirieran una importancia tan tenaz. Al final del día son los que se encargan de la música, los que están en los espacios y me parece muy lindo que se le dé esa importancia a esa persona que se dedica solo a escuchar música, a descubrirla y a comprarla. En Cali los melómanos tienen una dimensión muy importante y me parece bellísimo y eso es lo que yo quería trabajar en la novela.

La presencia, olor y forma de la muerte, al igual que la curiosidad sobre cómo o qué será realmente está palpable de forma constante, ¿Es la muerte en la novela metáfora de otras cosas?, Existe algún paralelismo con cómo navegas actualmente tú la vida?

No, no es metafórico. De hecho en la comunidad del pacífico y del Caribe Afro los ritos fúnebres tienen muchísima importancia.

No lo he leído por ningún lado pero yo creo que la colonia tiene que ver mucho con esos ritos fúnebres. Por ejemplo en el pacífico hay cantos para momentos específicos de la muerte. Están los arrullos, están los alabaos, los chigualos. Y así hay muchísimas formas para nombrar cantos a la muerte.

La muerte tiene una dimensión importante en esa comunidad y específicamente los espacios donde se celebran esas muertes, por ejemplos los velorios como por ejemplo en san Basilio de Palenque, ellos tienen el lumbalú que serían como los velorios o los alabaos que acompañan a la muerte. Yo todavía no he hecho una investigación muy profunda sobre los ritos fúnebres del Pacífico y del Caribe pero es algo que tengo pendiente.

Lo que hice fue pensar en los chigualos, que son estos cantos que se entonan cuando muere un niño o un angelito como se dice en el Pacífico y luego están los cantos como Flor de verano que es cuando muere la persona que tú amas. El canto fúnebre ha quedado sobre todo para las mujeres y para las diversidades, en Limones, la isla de donde yo soy, hay muchísimas cantoras y carrulleras trans. Es paradójico porque es un espacio muy homofóbico pero igual hay unas tolerancias que no hay en Guayaquil o Esmeraldas . Por tanto no hay nada metafórico, todo es radicalmente real, también porque esa zona donde está ubicada la novela es la fronteriza con Colombia y es un área que siempre ha estado afectada por el narcotráfico y el conflicto armado.

Yo cuando era chica fui a más velorios que a fiestas con mi abuela. Para ella era impensable no acompañar a alguien a un velorio aunque sólo fuera conocido y no amigo íntimo.

Por otra parte, empecé a entender la importancia de los ritos ginebrés con la pandemia cuando vi cómo se tiraban los muertos a la calle y era súper heavy. Recuerdo estar en la pandémica y justo investigar sobre ritos fúnebres y ahí me encontré con el lumbalú porque me dolía ver cómo la Fe no podía despedirse de sus familiares queridos porque tampoco se sabía qué tan peligroso podía ser y eso fue muy fuerte de ver.

La novela está ambientada en la periferia de Ecuador, tiene como fundamental protagonista a un Matriarcado que arropa y protege y da la entrada al mundo a la curiosa Ainhoa que pronto empieza a abrir los ojos a cuestiones como los mitos del amor romántico. Desde tu punto de vista, ¿estará Ainhoa más preparada para enfrentarse al mundo que sus ñañas más mayores?

Este personaje se da cuenta de cosas, pero no es que este personaje no se dé cuenta. En la sociedad ecuatoriana hay todavía como una especie de exigencia o subtexto que que te hace sentir un poco rara si no tienes marido. Yo me acuerdo cuando cumplí 20 años y estaba en la universidad y vivía en casa de mis padres pero sin ellos un día me robaron y cuando vino la policía me dijeron que debería vivir en esa casa sola y sin marido para que si los ladrones acudían supieran que no estaba viviendo sola. Algo parecido me ocurrió hace poco, cuando estaba viviendo en un departamento en el centro sur en Guayaquil, una zona bastante peligrosa, y una amiga me comentó que la zona era muy peligrosa y que aunque fuésemos cuatro mujeres, al estar solas no deja de ser arriesgado.

Así que las hermanas son protectoras con Ainhoa pero para que sea siempre consciente de lo que puede pasar y no sufra lo que ellas tuvieron que pasar. Hay mucho de esta idea o presencia de que el futuro va a ser mejor. Una amiga me dice que esta frase no aplica a todo o a todos, y es verdad, pero la comunidad afro piensa mucho en la continuidad porque el pasado realmente fue terrible y como que de alguna manera siempre está la posibilidad de un mañana mejor, de un futuro negro donde poder llegar a algo más grande, seguro e interesante.

¿Qué papel juega la memoria y el olvido en el libro?

Ainhoa es un personaje que tiene muy buena memoria pero eso le puede jugar también en contra porque no la deja estar, no la deja avanzar. Yo creo que olvidar también es importante, a pesar de que el perdón y el olvido es un tema muy específico dentro de las comunidades afrodescendientes, pero creo que hay personas que sí quieren tener esa posibilidad de olvidar para poder continuar.

En ese sentido en la novela la memoria siempre es una cuestión trágica, a la vez que festiva.

El carnaval, el olor a sal, el baile, lo frenético del movimiento, y por último, el agua, ¿qué importancia le brindas a este elemento en la obra y por qué es importante al enmarcarse en el contexto geográfico de Esmeraldas?

El carnaval siempre ha tenido una presencia importante en las comunidades afrodescendientes. El carnaval empezó como un espacio de resistencia y de tolerancia que surgía en la colonia para las personas que estaban en una situación de esclavización.

En el carnaval hay muchos países donde hay presencia negra; en Trinidad y Tobago o en Brasil, y es visto como el único espacio donde se les permite a las personas ser rotundamente negras. Porque, por ejemplo, allá en Esmeraldas sí te pones las trenzas de colores, la ropa transparente, cosas que quizá no son tan bien vistas en el día a día porque te limita a la hora de conseguir trabajo, por ejemplo, y ahí también hay una dimensión trágica y festiva, entre las cosas que propicia el carnaval y las que no.

Yuliana Ortiz por @mitologica.ph

–