Autora que revolucionó la literatura especulativa con la creación de mundos alienígenas y fantásticos. Ahora que se cumplen cinco años de su fallecimiento, en #VEINDIGITAL repasamos las claves para entender su obra.

Ursula K. Le Guin (California, 1929 – Oregón; 2018)

El pasado 22 de enero se cumplieron cinco años desde que lloramos la muerte de Ursula K. Le Guin. Desaparecida durante demasiado tiempo de las librerías, editoriales como Minotauro, Nórdica o Alpha Decay han llevado a cabo un gran trabajo de recuperación para acercar sus obras a los lectores y desde #VEINDIGITAL queremos daros algunas claves para entender mejor las historias de una de las maestras de la ciencia ficción feminista.

Ecofeminista y anticolonial

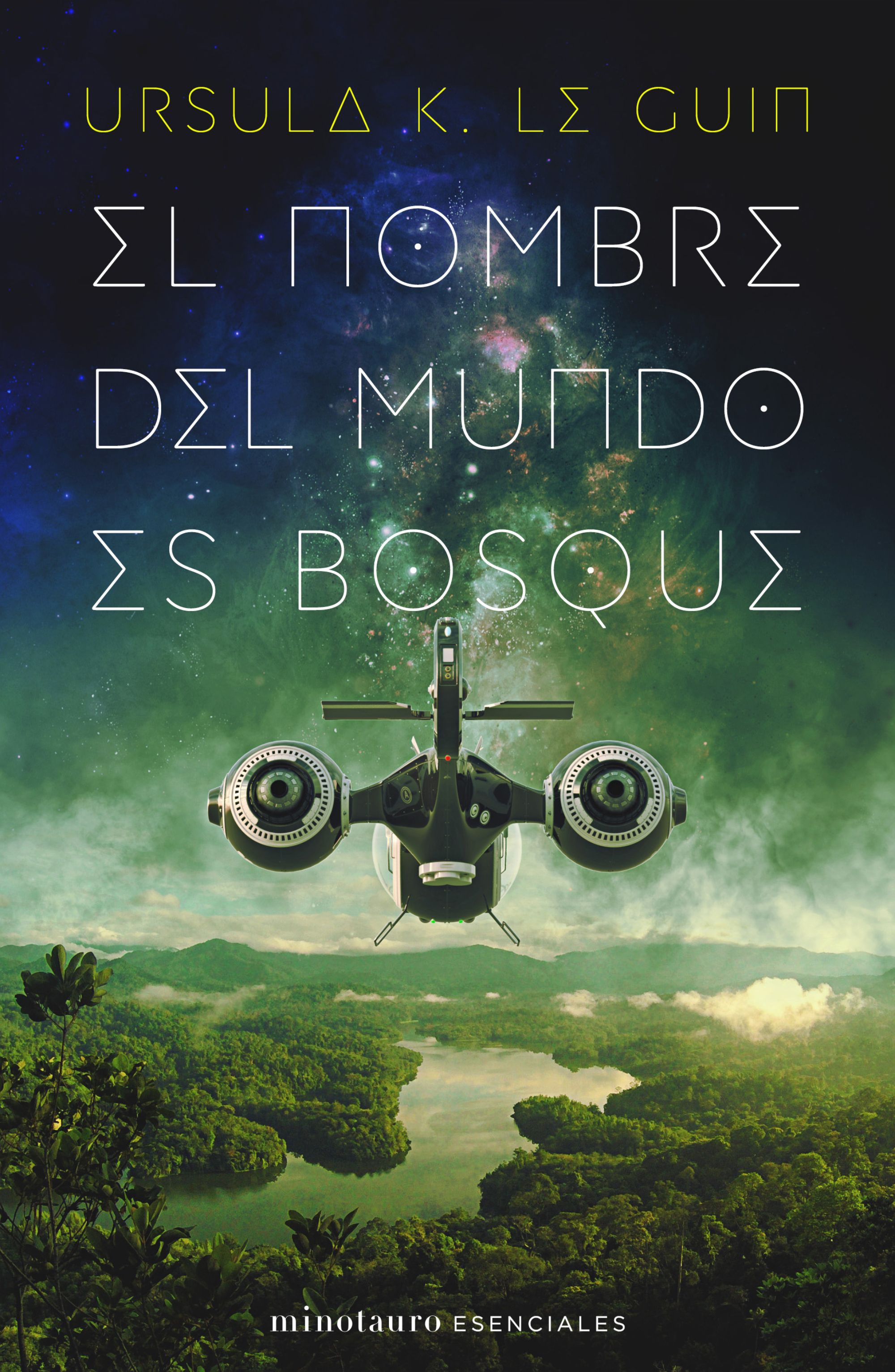

Los padres de Ursula K. Le Guin, Alfred y Theodora Kroeber, fueron dos antropólogos comprometidos con la conservación de la cultura nativa americana y críticos con las injusticias que se habían cometido por parte de los colonizadores blancos. De hecho, su madre, que también era escritora, narró la historia de Ishi, el último miembro de la tribu Yahi de California, influyendo notablemente en la obra de su hija, que al conocer la soledad y la triste vida de Ishi se sintió confrontada con la realidad de lo que había supuesto el colonialismo y lo reflejó, especialmente, en su obra ‘El nombre del mundo es bosque’ (Minotauro, 2021).

En la novela, un grupo de terrestres militarizados llegan al planeta Atshe para explotar sus recursos y esclavizar a sus habitantes, una especie alienígena a la que consideran poco más que animales a pesar de su parecido con los terrícolas. Las atrocidades que cometen son incontables, contra la especie a la que someten, pero también contra el medio ambiente, ya que la acción humana daña mortalmente a los ecosistemas. En oposición, los atshianos llevan una vida muy unida a la naturaleza, son pacifistas y se organizan de forma igualitaria, tal y como ocurría con mucho pueblos indígenas.

Si el argumento os recuerda a ‘Avatar‘, no sois los únicos, pues la propia K. Le Guin criticó a James Cameron que no reconociese la influencia de su libro. Sin embargo, la película da menos importancia al mensaje ecofeminista y anticolonial.

Pensadora anarquista

Reflexionando sobre cómo sería una sociedad ideal, Le Guin llegó hasta el anarquismo, al que consideró el pensamiento político más radical, aunque siempre creyó que ninguna organización humana podría ser enteramente perfecta. Así lo reflejó en ‘Los desposeídos’ (Minotauro, 2020), donde vemos a una sociedad anarquista —sin opresión de género, ni poder coercitivo, ni propiedad privada— enfrentada a otra capitalista, explotadora de personas y recursos. En la obra Le Guin destacaba las virtudes de una comunidad no jerarquizada que busca el bien común, pero mostraba una utopía ambigua, pues pensar en lo mejor para el colectivo no siempre beneficia al individuo y esto es algo que puede crear tensiones.

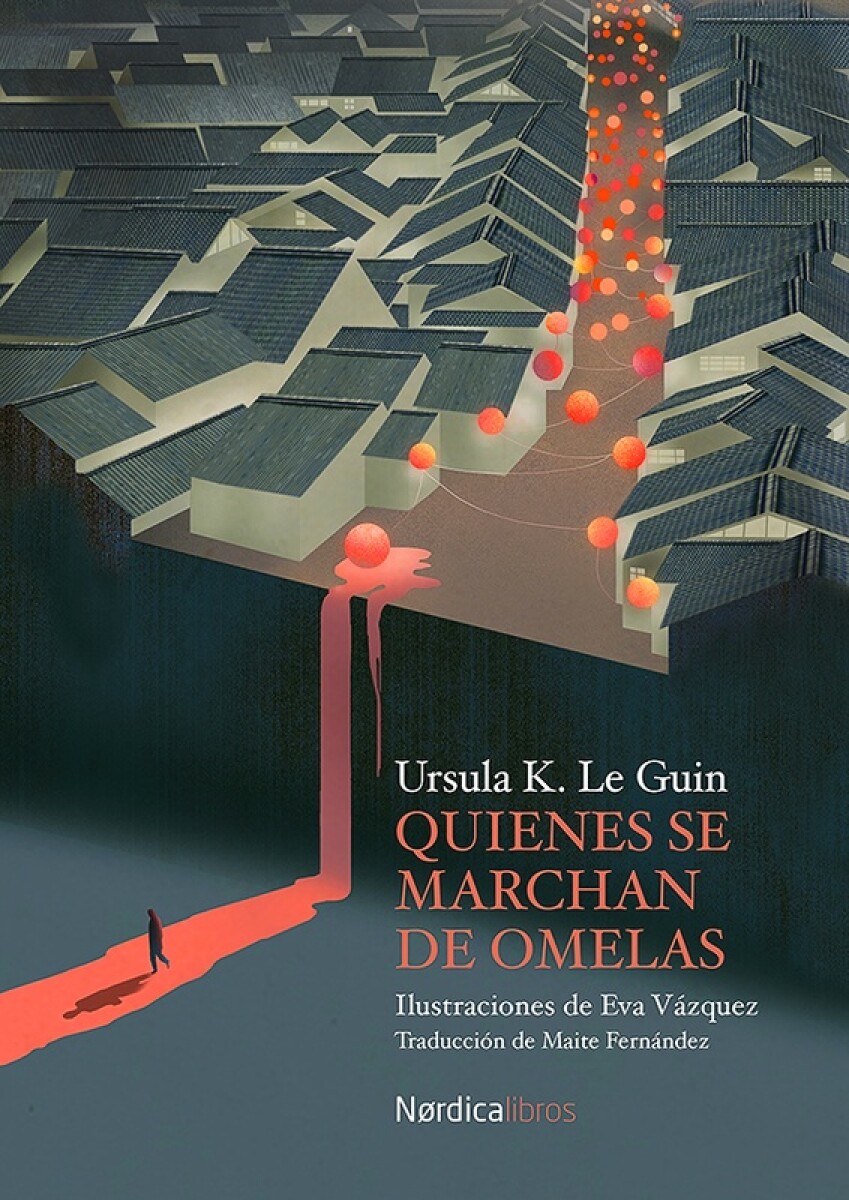

Una conclusión muy similar se puede extraer de su obra ‘Quienes se marchan de Omelas’ (Nórdica, 2022), donde el porvenir de una sociedad igualitaria depende del sufrimiento de uno solo de sus miembros. A cambio de ese sacrificio, el resto de habitantes de Omelas disfrutan de felicidad, abundancia y prosperidad sin necesidad de jerarquías, instituciones ni dinero.

El dilema moral es obvio, pero Le Guin no lo resuelve, pues su literatura plantea más preguntas que respuestas. Aún así, con sus actos y forma de vida mostró su rechazo al sistema económico, social y político imperante, y lo hizo hasta el final, como demostró en su último discurso público, cuando recibió el National Books Awards en 2014, y aprovechó la exposición mediática para criticar al capitalismo literario y a plataformas como Amazon.

El género en cuestión

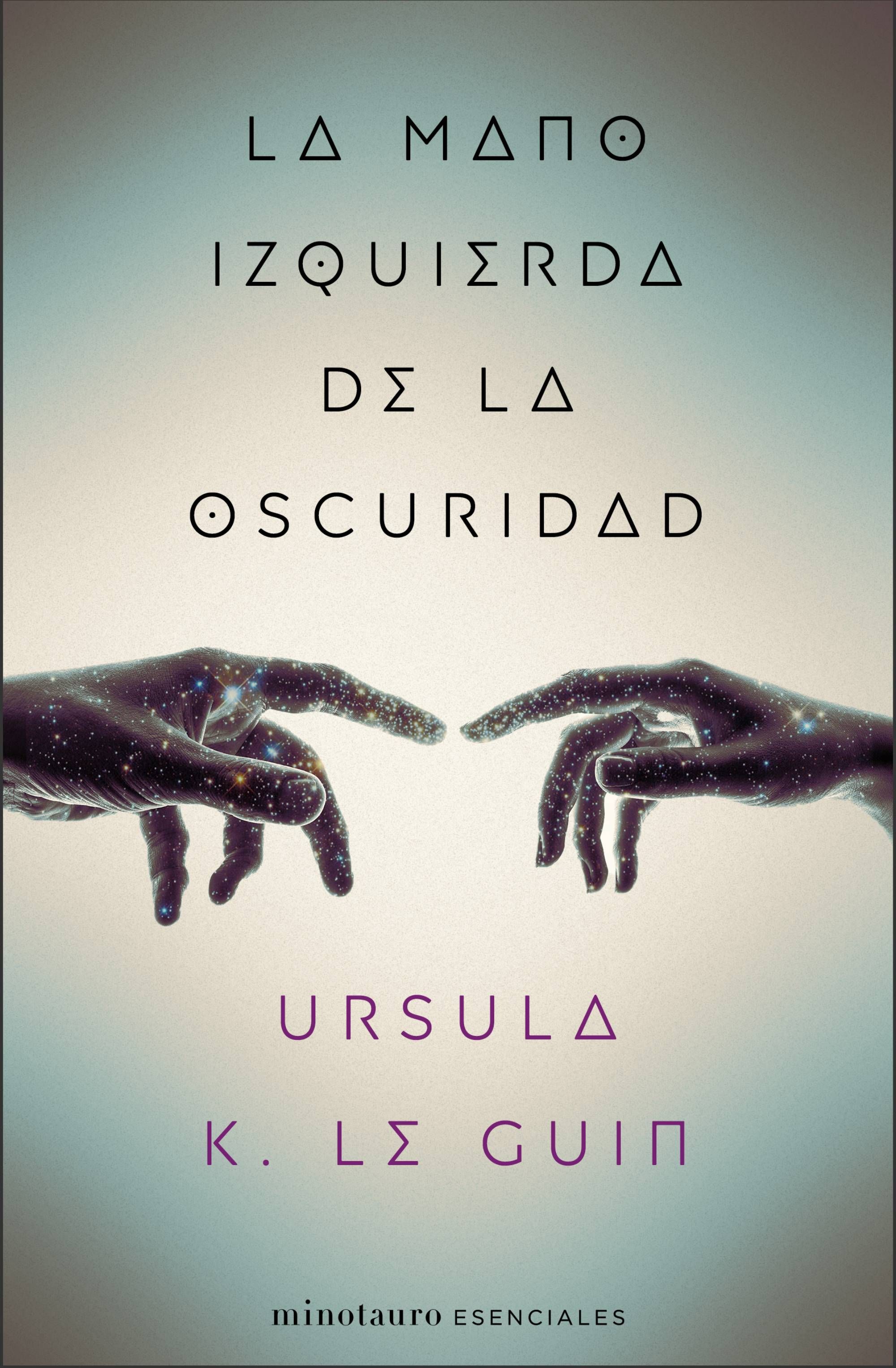

En su obra ‘La mano izquierda de la oscuridad’ (Minotauro, 2020), publicada originalmente en 1969, Ursula K. Le Guin se propuso pensar en las diferencias entre mujeres y hombres a partir de una especie alienígena sin género o, más bien, de género fluido, pues podía ser hombre o mujer dependiendo de la situación, por ejemplo, si se requería más fuerza o empatía o si deseaban gestar una nueva vida.

Le Guin se cuestionaba la desigualdad de género, pero seguía pensando con estereotipos aprendidos y utilizaba el masculino genérico. Lo mismo ocurrió en ‘Los desposeídos‘, que publicó en 1974, donde en apariencia tampoco existía la distinción de género, pero el personaje protagonista es mencionado en masculino, y su pareja, que supedita sus deseos a él y cuida de los hijos que tienen en común, es leída como mujer.

Esto no quita valor a sus obras, que fueron realmente revolucionarias al plantear cuestiones que no se encontraban en el debate. De hecho, ‘El hombre hembra‘ (Nova, 2021), de Joanna Russ, que sí planteaba una visión feminista sobre la cuestión del género, no se publicó hasta 1975.

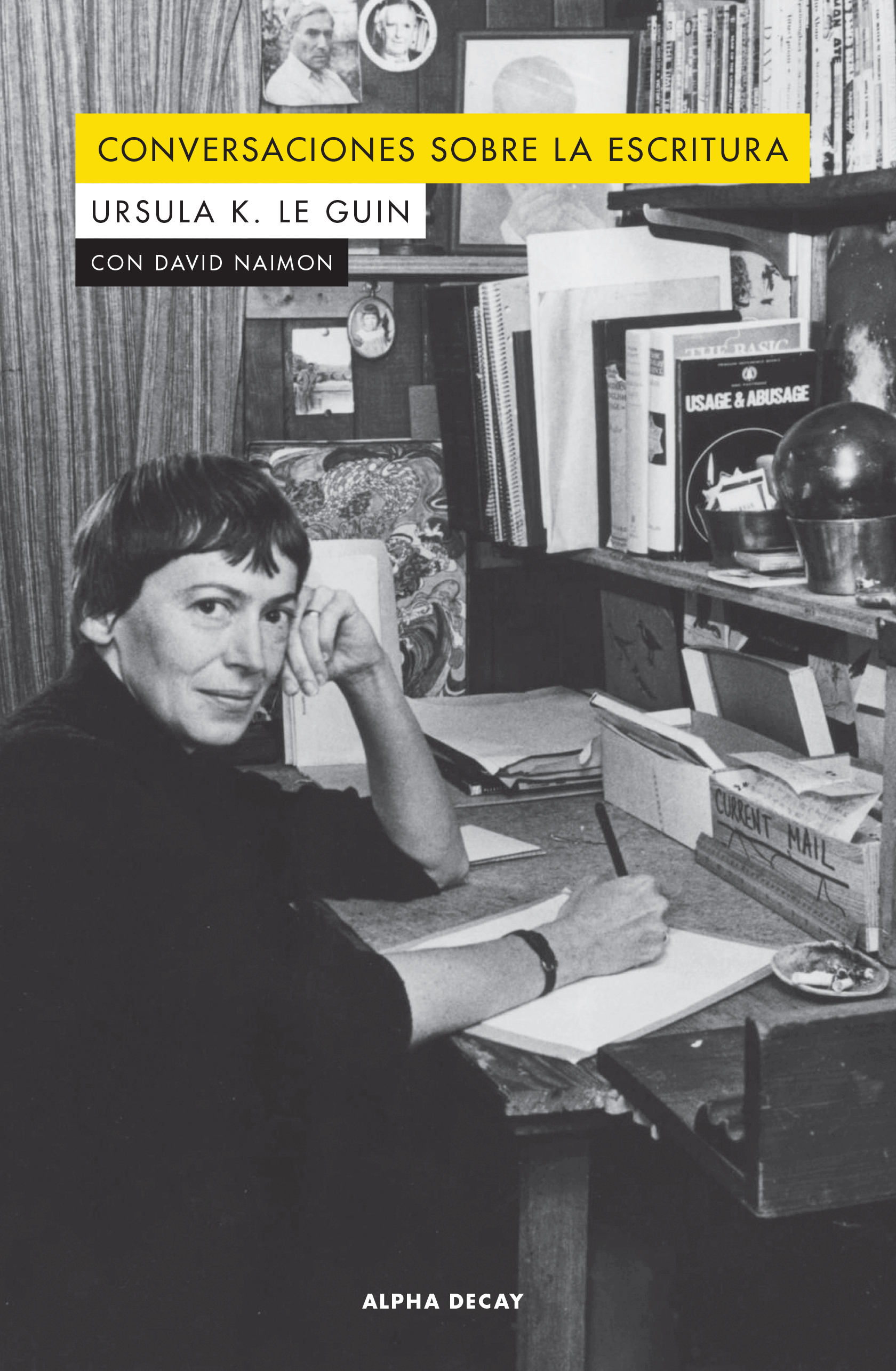

Ursula K. Le Guin fue criticada por grupos feministas por estas obras, pero ella estuvo toda su vida dispuesta a evolucionar y mejorar, por lo que aceptó los motivos de queja y aprendió de ellos, creciendo como feminista y empezando a defender el lenguaje inclusivo, tal y como se puede leer en ‘Conversaciones sobre la escritura’ (Alpha Decay, 2020), donde aboga por utilizar el género neutro en la literatura.

Despertar feminista

Los libros de Ursula K. Le Guin no siempre fueron feministas, y no solo por su forma de plantearse el género, sino porque en ellos las mujeres desempeñaban un papel secundario y supeditado al protagonista, siempre un héroe masculino. Así ocurría en los tres primeros libros de ‘Terramar’ (edición completa en Minotauro, 2021), que publicó de 1968 a 1972, y Le Guin confesó que había caído en ese error al no saber profundizar más allá de sus arquetipos y educación cultural.

De hecho, aunque en los años setenta se vivió un renacer del feminismo, Le Guin se mostró a la defensiva al principio, pues se consideraba alejada de las demandas al ser ama de casa y madre de tres hijos. Cuando ganó seguridad en sí misma, comenzó a sentirse cómoda dentro del movimiento feminista, empezó a leer más a otras autoras y repensó su forma de escribir ficción. Había llegado el momento de volver a Terramar y en 1990 publicó la cuarta parte de la saga, ‘Tehanu‘, donde cambiaba completamente el punto de vista: Terramar ya no se ve desde la perspectiva de los poderosos, sino de la gente sin poder. El mundo se vuelve menos mágico, más oscuro, ya no esconde las injusticias, el machismo ni el maltrato.

Con ‘Tehanu‘ Le Guin hizo lo que pocos autores se han atrevido: una revisión radical de su obra desde dentro. Fue un acto de humildad y valentía que fue rechazado por muchos de sus lectores masculinos, pero la autora aseguró que no habría podido seguir escribiendo si no hubiera sido fiel a sus ideas feministas y sociales.

Una ciencia ficción nueva

La ciencia ficción de los años treinta y cuarenta se encontraba dominada por hombres blancos que daban mucha importancia a los elementos científicos y poca a la crítica social. Pero Ursula K. Le Guin perteneció a nueva corriente, a la que pertenecían autoras como Octavia E. Butler o Joanna Russ, que consideraba a la ciencia ficción como una vía para enseñar a la gente que había otras formas de hacer las cosas, alejadas del machismo, el racismo, la homofobia o el capitalismo.

–