Hablamos con Elizabeth Duval a propósito de su nuevo ensayo, ‘Melancolía’, un recorrido personal y político a través de las emociones.

‘Melancolía: metamorfosis de una ilusión política’ (Temas de Hoy) es un ejemplo más de que el pensamiento escrito interesa, ilusiona, provoca. Es también la prueba de que se puede hablar de política desde muchos ángulos, con diferentes matices. Entremezclando anécdotas personales con autores filosóficos y sucesos recientes de la política del país, Elizabeth Duval logra tejer un relato ameno, profundo y emocional. Un discurso rabiosamente actual, oportuno y dispuesto a abrir debates. En #VEINDIGITAL hablamos con ella.

Desde que publicaste el libro no has dejado de tener entrevistas. ¿Qué te hubiese gustado que te preguntasen y qué hubieses respondido?

Ha llegado un punto en el que, como he hecho un montón de entrevistas, se han abordado la gran mayoría de temas. No sabría decirte si queda alguna cosa. Solo se me ocurren memes del estilo “todo el mundo pregunta a Elisabeth, pero nadie pregunta Elisabeth cómo estás”

¿Y cómo estás?

Cansada pero contenta.

Todo el libro tiene un aire muy optimista, y en un momento dices que escribir es un gesto casi optimista, porque asumes que hay cosas que pueden cambiar. ¿Había algo que tratases de cambiar con este ensayo?

No exactamente en mí, pero sí quería o influir o cambiar de alguna manera muchas concepciones que para mí eran erróneas sobre distintos fenómenos políticos. Buena parte del libro se dedica a eso. Luego, hay cosas que me gustaría cambiar pero escapan del alcance de la posibilidad que tiene un libro cualquiera. Pienso en el sentimiento melancólico en general o la apatía como atmósfera, son cosas que a una le gustaría cambiar, pero que exceden por mucho la posibilidad o el alcance que puedan tener las palabras recogidas de un texto.

Pero un texto de filosofía política tiene que hablar de cosas que tengan algún tipo de relación con la realidad. Son tantas las cosas que me gustaría cambiar que es muy difícil enumerarlas.

Las emociones atraviesan todo el libro, y una de la que hablas mucho es la ilusión, a la que le das un espacio importante. Esta tiene un poco un doble filo, porque tiene esa capacidad de crear movimiento pero también tiene ese toque de engaño del que se aprovecha, por ejemplo, la publicidad. ¿Cómo te mueves con tus propias ilusiones?

Tiendo a ser muy realista con mis propias ilusiones. En realidad no soy nunca una persona excesivamente ilusionada, o por lo menos me ilusionan cosas más banales o pequeñas. No tiendo a dejarme arrastrar fervorosamente por las ilusiones. Recuerdo cuando escribí ‘Después de lo trans’, que casi me caracterizaban en alguna entrevista con que mi forma de pensar entraba en una perspectiva pesimista, realista; lo cual tiene cierta gracia ahora. Pero creo que una forma medio pesimista-realista de concebir la realidad no está reñida con reivindicar la felicidad o el potencial de la ilusión.

Uno de los capítulos lo empiezas hablando de una ruptura amorosa que sufriste. Este es solo un ejemplo de las muchas veces que en el ensayo mezclas cosas de tu propia vida. Cuando planteaste este ensayo, ¿de qué manera valoraste meter este tipo de referencias?

Cuando escribí ‘Después de lo trans’ lo hice alejándome al máximo de cualquier tipo de referencia personal. No quería repetir eso en este ensayo. Hay una tradición en el ensayo literario de la incorporación de la subjetividad propia. Como los ensayos de Montaigne, que son radicalmente subjetivos y tratan de una experiencia personalísima. Y para el contenido tratado en este libro era lo más honesto y lo más sincero. Los motivos más reales por los que esos temas me interesaban. Luego, una siempre tiene limitaciones a la hora de mostrar, solo enseña una parte. Pero en este caso sí era una cosa bastante orgánica, porque hablando de emociones y afectos no se puede ser del todo una suerte de sujeto objetivo impertérrito a cualquier clase de devaneo emocional. Hay que anunciar la posición en la que se está.

En un momento del libro dices que es importante preguntarse por qué está uno escribiendo lo que está escribiendo, y que tú no llegas a tener del todo claro de dónde surge tu ensayo. ¿Lo ves más claro ahora, con algo más de distancia?

Yo creo que cuando escribí eso mentí un poco. Otra prerrogativa que nos arrogamos los autores que es el derecho de mentir. Sé por qué lo escribo y qué me mueve. Me obsesionan cuestiones que tienen que ver con la justicia. Son casi causas psicoanalíticas que me llevan a que me interesen ciertas cosas. Pero no siempre una las divulga.

Muchas veces lo hablo con otros autores de que hay una fase posterior que es casi la fase de rechazo por el bebé, donde quieres tirarlo por la ventana, pero yo todavía no quiero tirarlo por la ventana.

El libro tiene un aire incuestionable de actualidad. ¿En qué momento viste todas estas ideas como ensayo? ¿Te planteaste explicar estas cuestiones en otro formato?

Lo empecé a escribir a principios del año pasado en una etapa de documentación e investigación bibliográfica, y lo acabé a principios de enero. Lo que sí trato mucho en artículos tiene que ver con análisis de la actualidad política, pero sí había una cierta distancia. Aunque lo relacione con situaciones que parecen de actualidad es porque nuestra actualidad se parece mucho a la de hace dos años. Pero quería un análisis más conceptual, de vista larga. Pero muy desde el primer momento estaba pensado ese recorrido, más alejado de los textos de actualidad.

En un momento cuentas que a veces sabes que lo que escribes será incómodo para tus compañeros de trinchera. ¿Cómo te mentalizas para ese tipo de enfrentamientos o choques?

No es que me guste la gresca por la gresca, pero si no hubiera ningún tipo de riesgo o de sinceridad, debate o diferencia, me aburriría. Me resultaría mucho más tedioso. No es una cuestión de mentalizarse, son cosas en las que creo, entonces tengo que estar. Es un proceso casi natural en la defensa de esas ideas en ese momento. Para mí es eso, si en pensar no hubiera un cierto riesgo y todo el mundo estuviera de acuerdo en un consenso magnífico, sería aburrido.

A raíz de este ensayo y de tu posicionamiento político en él parece que has despertado una enorme atención pública y mediática. ¿Cómo te gestionas estando en el ojo del huracán?

En realidad no tanto. Cuando salió ‘Después de lo trans’ la polémica era muy grande. Y yo recuerdo meses y meses de acoso muy grande en redes sociales. Y es una cosa que aprendí a llevar o que llevé bastante bien. La oleada de reacciones no es una cosa que me moleste. Otra cosa que me pasa es que, más allá de las redes, sobre todo cuando me mudé de vuelta a Madrid, es que la gente que te reconoce en la calle es gente majísima y encantadora, la mayor parte de las veces. Las personas que se acercan son muy amables, y lo hacen con una expresión de cierto cariño.

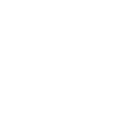

Foto de Hannah-Waheed

–